超聲診斷儀的發(fā)展歷史可以追溯到20世紀50年代。以下是其主要里程碑事件:

1956年:美國醫(yī)生Douglas Howry首次使用超聲波進行人體內(nèi)部結構的成像。

1960年代:超聲診斷儀開始在臨床實踐中得到應用,但由于技術限制,圖像質量較差。

1970年代:隨著電子技術和計算機技術的進步,超聲成像設備逐漸變得更加先進和可靠。B型超聲成像技術(B-mode)的引入使得醫(yī)生能夠獲得更清晰的圖像。

1980年代:彩色多普勒超聲技術的出現(xiàn)使超聲診斷儀不僅能夠顯示器官和組織的形態(tài),還能評估血流情況。這對心血管病學和血管學的診斷起到重要作用。

1990年代:三維(3D)和四維(4D)超聲成像技術的發(fā)展,使醫(yī)生能夠獲得更真實、更立體的圖像,提供更準確的診斷信息。

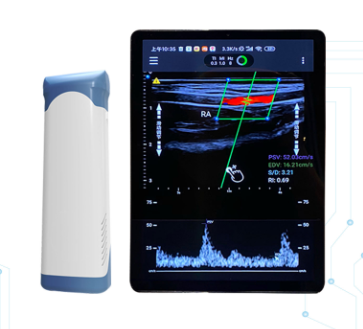

進入21世紀:超聲診斷儀的技術不斷創(chuàng)新和改進,如高頻率探頭、多普勒技術的改進等,使得超聲成像質量更高、分辨率更好,并且設備更加便攜和易于操作。

目前,超聲診斷儀已經(jīng)成為臨床醫(yī)學中不可或缺的重要工具之一,在各個醫(yī)學領域廣泛應用,并且不斷發(fā)展和演進。

注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除

全部商品分類

全部商品分類